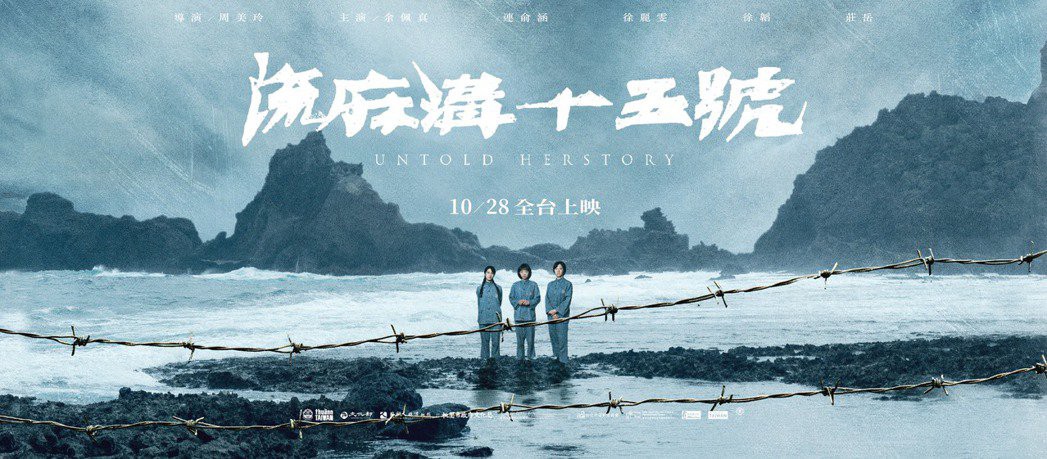

淺談《流麻溝十五號》

特別感謝中華文總會邀請參與試映活動。

很少寫影劇的觀賞心得,其實我是個記憶力不好的人,觀影完畢,腦袋總是很難精準的回放劇情細節,總是擔心依賴映像的片段,寫出來的跟演出來的有落差,造成讀者對作品的誤解(醒醒吧你哪有讀者)。

上個月初,跟我邀過稿的《新活水》雜誌,他們的發行單位,也就是中華文化總會,來信問我有沒有興趣參加《流麻溝十五號》10月6日辦在國賓的試映會,請我前一天回覆參加人數。臨時詢問某位曾經涉足影視業的友人能不能去,當時他在隔離還不能出關,於是就跟文總回報,只有我一位參加。