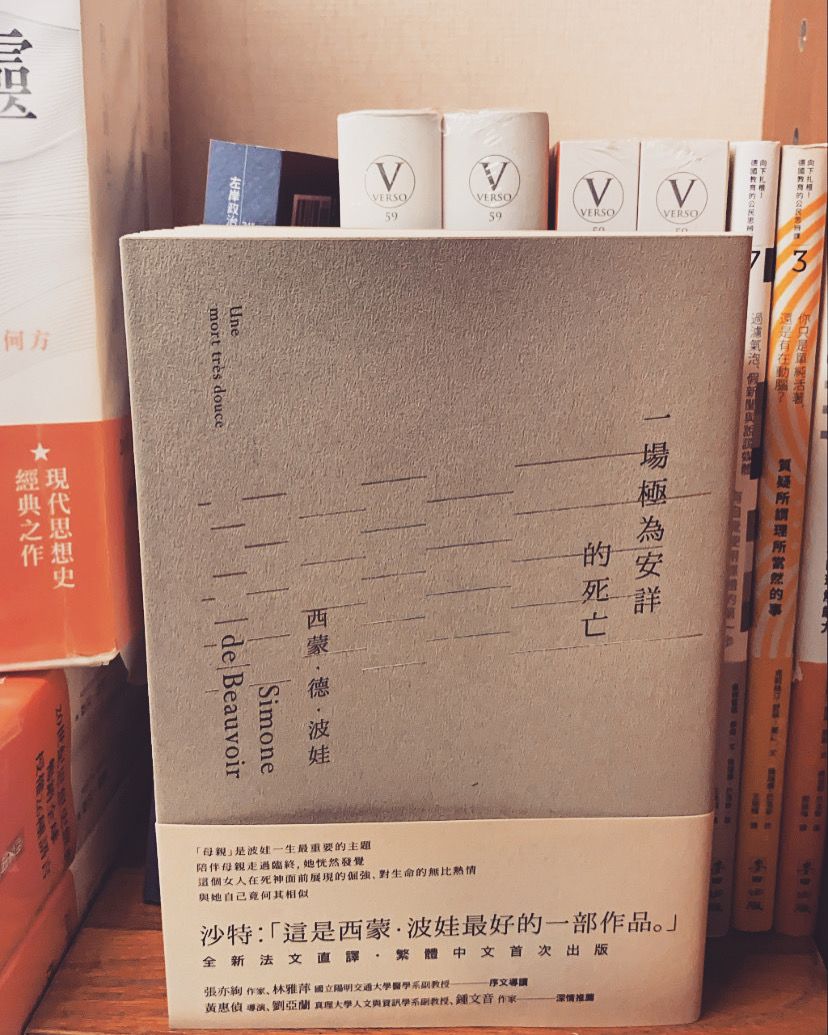

尽管疾病缠身,身心俱疲,但仍是<<一场极为安详的死亡>> 西蒙・德・波娃

某天在诚品打书钉看的书。这是一本记录了西蒙波娃与她妹妹陪伴母亲临终前的回忆录。西蒙波娃作为20世纪最重要的女权主义者之一,她强硬的性格令其一生都与母亲的关系十分恶劣。西蒙波娃在照顾母亲期间,慢慢发现了母亲脆弱的另一面。母亲对于死亡的「动物性的畏惧」,也让西蒙波娃感受到,母亲和她一样,都是如此热爱生命的女人。于是在她母亲临终之际,她和母亲达成了和解。

整本书的结构可分为四个部份:

一开始记录母亲因为一宗意外而住院的日子。

然后是手术期间西蒙波娃回忆起母亲年轻时的形象。

接著记录母亲手术后生命进入倒数的日子。

最后记录母亲的后事。

母亲在西蒙波娃的印象一直是极其专制和强硬的女人,然而在母亲因为摔倒而住院的日子里,她开始发现了这个倔强的76岁女人也不得不认老。这里有两个片段让我印象十分深刻,

第一个是母亲在病床上经常作的恶梦:有人在我身后追赶,我拚命跑、拚命跑,碰到一堵墙,我非得跳过这堵墙不可,但我不知道墙后有什么,我好怕。死亡本身并不让我害怕,我害怕的是要跳过去。

这段对死亡阴影的描述写得异常深刻。当人生走进最后的倒数时,就仿佛进入了追逐战,每一个晨早醒来都因为逃出死神的追捕而心有余悸。明明已经筋疲力倦,这个老人还是不知疲倦地说著话,有时抱怨自己身上的毛病,有时赞扬护士的爱心,有时期盼自己出院要做甚么事,尽可能留下自己最后活著的痕迹。这种步入死亡的压迫感一直散发著,让人喘不了气。

第二个是西蒙波娃满面羞愧地看母亲为了清洁而坦然裸露的身体。而是全文的一个关键点,点出了西蒙波娃眼中的母亲印象从以往的强势到现在的弱势的瞬间。以往母亲给她的印象是专制的女人,活在他人的传统对女性的stereotype之中,敏感而易怒,充满偏见又自负,对青少年时期的她造成很大的负面影响。于是她一直持某种敌视的态度面对她的母亲。而从这里开始,西蒙波娃开始发现强硬的外壳下脆弱的一面,开始体谅她的母亲。

手术之后,作者开始陷入某种矛盾的心态。西蒙并没有对她的母亲坦诚,她没有对母亲说她已经处于癌症晚期,而是欺骗她做的只是腹膜炎手术。虽然手术成功,但母亲的生命也早已进入倒数阶数。西蒙在这期间一直感到深深的内疚。同意为她安排手术究竟是不是一个错误。虽然手术后母亲的生命得以延长,但她的痛苦也因而延长。这带出了一个令人纠结的伦理学问题。

要安详地死亡,还是痛苦地活著(那怕多出的也只有短短的十余天)?

老实说,这个命题在隐瞒当事人的前提被决定实在有点不公平。但毫无疑问的是。没有人希望自己的母亲做这个残酷而绝望的决定。在这个痛苦的时期,西蒙脑海中一直浮现亲戚临终前的一句话:可怜可怜我吧,让我死吧。西蒙一面承受著这个痛苦,一面照顾著她的母亲。

除此之外,还有一个更为现实的折磨:由于母亲每一晚都有可能死去,她每一晚都得提心吊胆地注意每一通来电,生怕错过母亲的最后一面。不过最后她还是错过了。

这是一个痛苦得令人刻骨铭心的死亡,无论是对于将死者还是生者来说。但为什么西蒙说这是一场极为安详的死亡呢? 这里不妨试试从反证的角度切入:我们能不能说西蒙的母亲死得并不安详?

安详的反义是惶恐,惊慌。虽然西蒙描述她的母亲对死亡有种「动物性的畏惧」,但她并没有屈服在那种恐惧。如同她所描述的梦中一样,她害怕死亡的阴影,害怕从活著踏入死亡的一刻,但她还是拼命地跑,还是非跳不可。她竭尽所能地绽放生命中最后的微光,哪怕在生命的最后,她痛苦到只能依赖著吗啡才能停止大叫,还是尽可能把吸入最后一口气,直到心脏的停动。

西蒙在书中的最后一句描述了她对死亡的理解: 所有人都终将死去,但对每个人而言,他的死亡皆是一埸意外,即使他明了并同意死亡将至,死亡仍然是一种不合理的暴力。面对死亡这种不合理的暴力,母亲倾尽所有去反抗,如同战埸上死战至一兵一卒都绝不投降的将军。在将军被斩首的那一刻为止,她的心里一片无悔,只有少许的遗憾,遗憾不能再继续奋斗,哪怕多一秒。她在生命的最后一刻仍然痛苦但坚定地活著,所以,这是一埸极为安详的死亡。