二战初期的法国,为何不战而降:我读莱丁《盛会不歇》的部分篇章

纳粹统治时期,作为战争协力者的法国维琪政权

二战初期,纳粹德国以所谓的「闪电战」(Lightning War),在西欧战场取得惊人的胜利。

继波兰、丹麦,与荷比卢陆续沦陷之后,希特勒成功避开英法联军对东边的军事布署,突破马奇诺防线(Maginot Line)进入法国。1940年6月14日,德军直取巴黎,法国仅短短39日就全境陷落,期间并未有任何抵抗。

沦陷后的法国,由一战英雄贝当元帅(Philippe Pétain),与德义签署停战协定,并将中央政府的所在地,迁往中部的温泉度假胜地维琪(Vichy),成立专制政体的「法兰西国」(État français,1940–1944),取代普法战后所成立的法兰西第三共和(La Troisième République)。

根据停战协定,法境(不包括殖民地)被划分成「占领区」与「非占领区」,前者由德军直接统治,占全法五分之三的领土;后者则为不包括大西洋沿岸的法国南半部,名义上由维琪政府统治;此外,东南部的阿尔卑斯山区,则改由义大利管辖。

二战期间,维琪政府成为轴心阵营的战争协力(wartime collaboration)政权。那么,问题来了,当时的法国,为何不战而降?

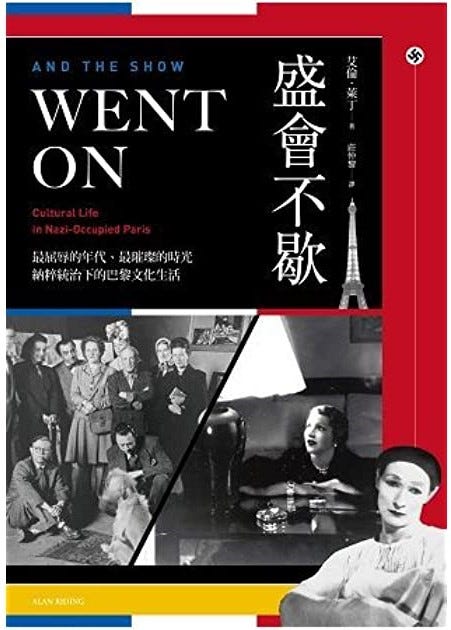

记者出身的英国作家莱丁(Alan Riding),以十多章的篇幅所架构而成的专书《盛会不歇》(And the Show Went On : Cultural Life in Nazi-Occupied Paris),讲述了维琪法国时代,即使在纳粹统治下,仍然舞照跳,戏照看,艺文与消费活动与战前不遑多让的巴黎城市生活,细致且复杂的多角面向。莱丁在书里曾略为提及,当年法国不战而降,所牵涉错综的政经问题,与思想文化理路。

脆弱的第三共和宪政与民主议会体制,面临战后重建困境难有作为

普法战后,以抵制拿破仑三世称帝的中央集权体制,所建构的第三共和宪政,与民主议会的模式,由法国的下议院决定总理的人选,而总统的权力则为之弱化。且内阁经常由多党联合组成,执政团队内部经常为了掌控主导权而争吵不休。战间期的法国,在二十多年间,就经历了34次的内阁更迭,少有内阁能长期执政的情况下,即便由民主选举所产生的政府,也难以正常运作。

短命的执政内阁,也使法国在一战后的经济重建工作,与因应1930年代,被全球大萧条所波及的经济困境,更加无力与悲剧,比其他欧洲国家,法国持续了更长的不景气状态。1936年,法国政府决定放手一搏,采取无限制的法郎宽松政策,但工业生产力却不升反降,甚至加剧通膨。错误的财政,加剧了法国社会与经济的动荡不安,重整军备的脚步也落后于其他国家。

而法国在一战后的低生育率,与大量接纳波兰、义大利、西班牙、希腊等外国人口移入,是同时期接受移民最多的欧洲国家,尤其是犹太裔的移民,高密度的挤居于巴黎东边的城区,对法国的保守派而言,格外刺目,排外的偏见更形升高。

各种激进意识形态相互较劲,人也必须在其间选边站

进一步的从思想文化层面来看,一战后法国面临的困境,更危及法国人原本对政治思想原创性的自豪感,也就是民主的信念。内阁的更替频繁,权力的真空状态,助长了激进分子的活跃,他们相信,只有激进的新政权,才能引领法国脱困。民主,对法国人而言,只是众多的选项之一,而且是最没有吸引力的选项,反倒是法西斯主义、纳粹主义、反犹主义,甚至共产主义等激进的意识形态,相互争鸣。

像是极右翼团体殴打左派份子、袭击犹太人的情事屡见不鲜;拉丁区的索邦大学,多数学生憧憬墨索里尼统治的义大利,支持法西斯主义;大学院校不是已被右派掌握,且公开反犹,就是学院里存在左右派的斗争,与共党组织的操控。

时代并不温柔,当时自诩进步的青年,都必须在激进的激进意识形态之间做出抉择。像是战后打著左派社会主义的旗号,成为法国总统的密特朗(François Mitterrand,1916–1996),就曾投入极右派团体发动的陈抗示威;艺术家和作家,受到来自莫斯科和柏林意识形态风潮所鼓动,普遍抱持应该在相互敌对的阵营择一加入,试图占有一席之地。

媒体助长德苏极权国家的认知作战,和平主义气氛浓厚

当时法国的报章杂志,也是各种思想与政治立场抢麦的言论空间。亲俄或亲德的报刊,背后多有柏林与莫斯科当局下指导棋,透过KOL的声量,试图影响法国人的政治态度,也就是现今所谓的「认知作战」;当然也有立场支持内阁,作为执政喉舌的媒体。由各种政治光谱所组成既复杂又脆弱的联合内阁,经常在施政上无法达成共识,将意识形态的斗争,摆在最前面。

极端意识形态的激流之外,一战的杀戮,惨烈的战争记忆,也让法国知识界与政坛,弥漫一股和平主义的气息。

1935年,法国对墨索里尼对衣索比亚的侵略,毫无谴责;次年,希特勒违反凡尔赛合约,进入莱茵不设防区,两年后,德奥合并,法方也毫无作为。即使在捷克斯洛伐克也被德国并吞,巴黎的舆论仍普遍抱持,希特勒是可以被安抚的信念。

1939年,巴黎仍盛大举办艾菲尔铁塔开业五十周年庆祝活动,夜总会照推新节目,剧院、影院依旧满席,化装舞会也依然奢华。

阁僚间的意识形态之争,与全法弥漫和平主义的气氛,使政府面对战争的阴影迫近,既无意识,也无法整顿军备。一位年轻的坦克司令官,他是战后也担任过总统的戴高乐(Charles André Joseph Marie de Gaulle,1890–1970),曾疾呼政府新设陆军装甲师,但是孤掌难鸣。

对德宣战之后仍未积极备战,不知为何而战

当德苏签完互不侵犯条约,希特勒大举入侵波兰之后,法国政府这才惊讶到掉了下巴,终于跟进英国的脚步对德宣战,开始进行动员。孩童从都会区疏散至乡间;人民争相抢买防毒面具;地铁站已准备作为防空避难所;影剧等表演场所暂时关闭。

虽然政府开始下令解散共产党,并监控法境内的外籍共党成员,但是并未限制法西斯团体的活动,甚至对亲德立场的报导也未有动作。德法交战已无可避免,法国人却极度自欺,选择相信官方声称法军战力无虞的说法。

波兰的沦陷,使法国稍微拉紧动员与备战之弓弦,却因双方交战之初,未有发生大规模冲突,也就是所谓的「假战」(Phoney War),而走向松懈。巴黎社会又逐渐恢复璀璨富丽的艺文娱乐生活,丝毫看不出有应战的准备。

被动员至前线,担任气象兵的哲学家沙特(Jean-Paul Charles Aymard Sartre,1905–1980),曾说过:

我们为何而战呢?

知识人普遍没有战争的危机意识,认为英法联军,战无不胜,德国才不会突破马奇诺防线入侵,还会因自身的经济问题而崩溃,且英法有事,美国迟早会参战,苏俄也不会袖手旁观。

当希特勒以闪电战横扫西欧,法军的防御迅速土崩瓦解,战斗力远不如普法战争与一战时期。左派作家纪德(André Paul Guillaume Gide,1869–1951),当时正在北非旅行,对法国的沦陷失望透顶,曾在日记里靠北,法国人有许多迷人的优点,但也蠢到无可救药,轻率大意、安于现状与散漫怠惰,让法国付出惨痛的代价。

出任维琪政府总理一职的贝当,向全法人民发表电台演说,解释德法停战协定的签署的意义:

这个失败是我们散漫的结果。正是那种好逸恶劳的心理,破坏了人们从前牺牲奉献的精神带来的成果。

他语重心长地暗示,国家的失败,其实就是法国人自业自得的结果。二战期间成为纳粹协力的维琪政权,是法国历史上的耻辱与伤痛,所谓的「维琪政府症候群」(Le syndrome de Vichy),一直二战后的法国,难以面对的战争记忆。

如果,台湾面临敌国的威胁,战争阴影从来没有远离过,新闻台与报纸,不是旺旺仙贝就是联合重工,都在为某种意识形态涂抹脂粉;而网路的认知作战,拉黑真相又弄假成真,也很少被民众当一回事,然后呢?

历史常常以惊人且相似面貌再现,但是,台湾应该不会有维琪这样的政权,而是不会再有任何独立政权。