看海 | 「心事未了,就由它沈入海底封存,长苔腐蚀」

香港的夏天炎热潮湿,任何时候迎面吹来的风都夹杂了湿气,像是要把人们的鼻孔都堵塞上,让你无法呼吸而只得屏息缓缓至死的水气,其中叫香港日夜保持潮湿的必是延绵无尽地下的雨水。上两星期都一直在下雨,从睁眼至再入睡之间的任何时刻,都在下霹雳啪嗒的雨。每逢下雨,湿气便能通过我迟钝而自然舒张的毛孔侵入体内,湿气重,自然懒惰不想活动。或许我该更坦白,下雨天天色昏暗,我就是太擅长观言察色而心情不好罢了。

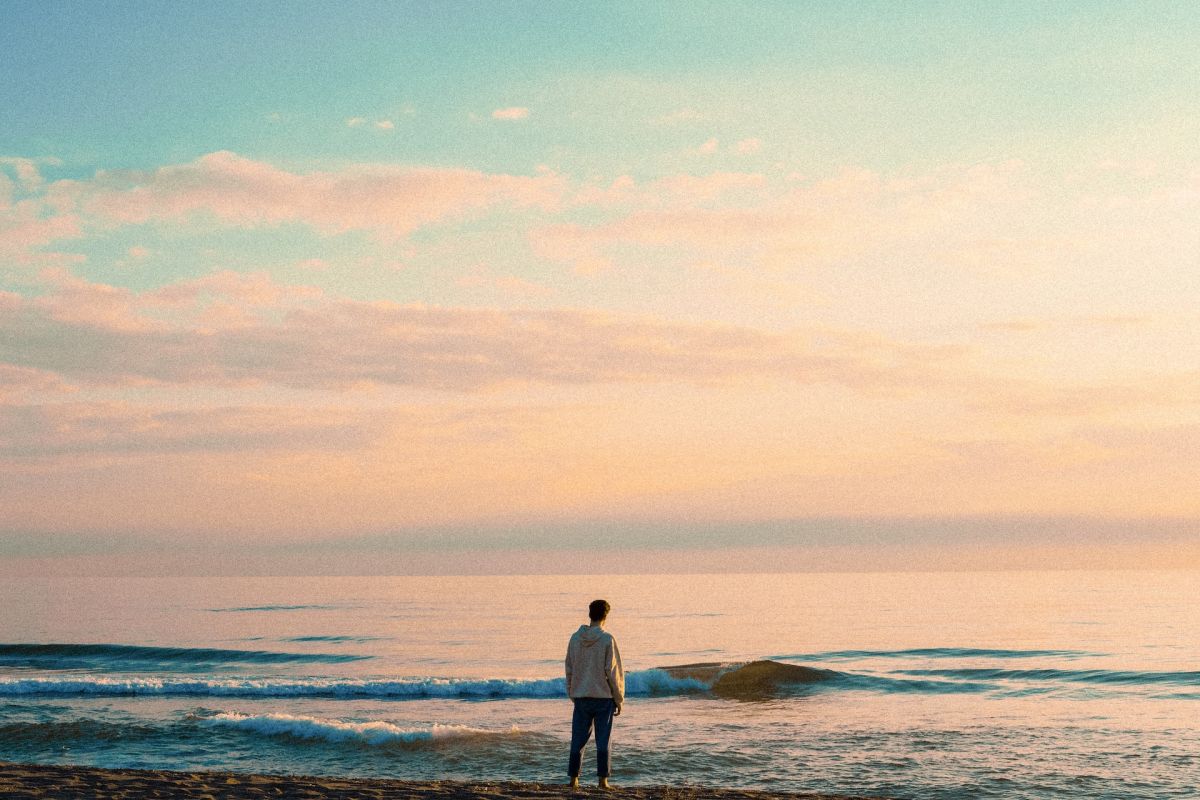

每天无间断地下雨,我无法忍耐,开始嚷著要等天气晴朗去看海。有些人也说他们有兴趣去看,令我深思大海为何能给予人一种温柔的安抚作用。那片深沈的海一直存在,等待著那些个像我一般情绪不稳的人前去探望,抱膝坐在它面前,听海风吹沙,听海浪拍打,明明也是水、也有湿气,但总能卷走体内那些多余无用的执念,总是奏效。

上一次是在克罗地亚的海边城市看海,我们坐在海风琴上直到天色完全入黑,见证那些船舶顺著水流驶往远方便不再归来,如果坐在角落眺望整片景色的话,感觉像走到世界尽头要被迫逼的宇宙完整吞咽,的一种恐惧而平静。广袤至极,我记得海风拂过手臂时留下一层鸡皮疙瘩,无以名状的畏惧。我们甚至坐上了渡轮,甚至踩在它之上,却仅止于表层的兴奋。

而我已经很久没有看望过这片海了。再回想起家附近的那片海,总是趋向平静,海浪推涌节奏有致,连波纹的形状都一一呈现于前,靠近,再消失。它在天空之下,海鸥之下,风之下,任其摆布,从未想过要离开。那时候我只能站在远处的凉亭眺望,底下一片沙滩被以红线围封,连我都以一种眺望角度去观察它。它却始终不疾不徐,被风吹赶便退让,被天侵占亦不声张,不强求不出头,只是一片简单的海。我这才发现不能过于接近海,保持距离,远远守候便足够,否则你将会不慎卷入它所承受的苦痛中不能自拔,而你会厌弃自己作为一个加害者。

多情的人可能都爱看天与海,我也喜欢,爱看黄昏时段的夕阳挥袖扬起大片夕光烧遍天际,每每有种无名感动,仿佛见证著一日时光的真切流逝,时间顺著夕烧云朝前方移动,直至逐渐隐没在幕黑之色中。小时候曾听说,天空隔绝了世界之外的所有颜色,唯独蓝色留下而独占天空,而大海在天之下,自然也是一片蓝。多么被动的角色,像是街灯下没有性格的影子,但明明影子与大海,都比它们所谓的本体更坦诚而勇敢。盯著自己的影子看,总感觉它下一秒便会朝我挥手、变成黑色的纸影公仔,扬长而去,带著我的烦恼、我的灵魂消失在小街转角,遗下空洞的躯壳被昏黄灯光侵占身体。突然就发现了,原来我一直朝著前方的光亮大步闯荡时,身后都有大海般的影子吸收那些怅然与恐惧。

很多人都将其眼光专注投放在天空上,天空之广袲,使得你无论身处何方、面对何事都能仰头看见它,是如此霸道的侵占者角色。人如蝼蚁,要望天必须抬头仰望它,久而久之也会自然流露出敬慕之情。我却不想建立这种不平等的关系,于是在又一阵浪潮涌近岸线时,我听见海风为我传达了一把幽微得几乎虚缈的声线,像一个亲密的爱人俯身在耳畔低语:不必抬头仰望,不必勇往前方,我就在身旁。

海浪总是稍纵即逝,复褪回大海中心,从不逾越个人界线。我知道自己不慎吸入了海风中的湿气,鼻腔酸涩。顺著它离去的身影望去,海中心比起天蓝更接近湛蓝,水光掠影下不知藏了多少不能启齿的心事。心事未了,就由它沈入海底封存,长苔腐蚀。