靠北的大河剧:我读《黑龙江:寻访帝王、战士、探险家的历史足迹,游走东亚帝国边界的神秘之河》

黑龙江是东亚各国相互竞逐话语权的一条大河,中国声称其源头为松花江;俄国则声称其发源于贝加尔湖以东的因果达河(Ingoda River);北韩则赋予松花江发源地的长白山,为革命圣地的象征,所谓的「白头山血统」则是金氏家族赋予自身统治正当性的论述基础。

不过,在中俄地理学家携手调查之下发现,黑龙江的源头实则为位于蒙古北部的鄂嫩河。

作者Dominic Ziegler以鄂嫩河为旅行的起点,陆续探访黑龙江流域的及其周边的几座城市。伊尔库次克(Irkutsk)、赤塔(Chita)、尼布楚(Nerchinsk)、阿尔巴济诺(Albazino,过去称为雅克萨)、海兰泡(Blagoveshchensk)、伯力(Khabarovsk)、尼柯莱夫斯克(Nikolayevsk,中文称为庙街),每个城市各自背负了不同时期的帝国、政权、国际变局、人群移动,所赋予的历史印刻,及其后发展的蜕变与起落。

鄂嫩河流域是铁木真的发迹之地,蒙古西征之际,对当时俄罗斯重镇基辅,施以残酷的杀戮,王公贵族在这场浩劫中纷纷逃到莫斯科,附庸于拔都及其后人所统治的钦察汗国之下。随著汗国的中衰,莫斯科逐步加强其他城市的影响力,进而摆脱蒙古的控制。

蒙古的入侵,使靠近东方且偏北的莫斯科,取代基辅成为新的政治与文化中心,而草原民族亦形塑了俄罗斯对统治的权威与观念。沙皇专制、苏联极权与普亭的独裁,皆源于过往俄罗斯人眼见蒙古汗国从政治统一走向分崩离析,所习得的历史教训。

而利用骁勇的哥萨克人,遂行其东进的武力扩张,也是过往蒙古铁骑给予俄罗斯的启发。清俄两大帝国在1850年代末所签订的瑷珲条约,使黑龙江成为两国间的界河,即由哥萨克人组成的军团负责沿江边界的防务。

如今的鄂嫩河流域,则有中俄蒙三国合作所成立的跨国界生态保护区,共同研究并试图保护濒临生存威胁的鹤群与巨型鲑鱼等稀有物种,尤其是鹤群的保护,似有三国捐弃过往相互猜忌与冲突,进而和睦相处的象征意义。

过去受惠于1727年清俄恰克图条约,因邻近恰克图(又称买卖城)的地利之便,伊尔库次克从一个默默无名的小镇,一度作为两国商品的转运城市。中国的茶叶、瓷器、丝绸与大黄,从恰克图转运至此,继续一路向西;银器与毛皮则由此运至恰克图进入清帝国,借以交换上述商品。

虽然伊尔库次克并不靠海,但它也一度是探险家与商人策画东进太平洋的重要据点。尤其是19世纪中叶,俄国当局的不同派系就是在此地,商讨并吞原属满州的黑龙江以北广大土地的计划。

与此同时,伊尔库次克亦卷入了黑龙江沿岸的淘金热潮,欧亚各地的淘金客不断涌入此地,要钱不要命,为此地带来层出不穷的抢劫与凶杀,罪恶之城的污名不迳而走,几番起落之间,逐渐褪去昔日的风华。

赤塔曾经是沙皇对十二月党人施以流刑的放逐地,后来成为西伯利亚铁道沿线城市。俄国革命期间,此地的铁路工人积极参与革命,它亦曾是日本出兵西伯利亚时期,短暂成立的「远东共和国」,作为日俄缓冲地区的首都。

当年跟著十二月党人一同流亡的女性家眷,尤其是被暱称为「卡秋莎」(Katyusha)的艾嘉特琳娜拉瓦尔,出身显贵却不顾沿途旅程的艰险,执意随夫一同流放,沧桑历尽,不复贵族风采,仍致力于改善流刑罪犯的生活。这些坚毅的女性身影,为流罪之地的西伯利亚,增添一道活著就有希望的信念。

而俄属远东的海兰泡、伯力与尼克莱夫斯克,其历史发展与近代俄国积极将领土扩张至太平洋岸,与中俄人群在此地跨界移动,及其所产生的冲突与摩擦密不可分,时至今日亦难以摆脱这样的历史宿命。

华人与朝鲜人,曾经是俄属远东城市赖以开发的劳动力。近代黑龙江沿岸的淘金热潮中,清人越境淘金之事层出不穷,现今则多有中国人往来两国之间,从事商贩,或盗采木材,与非法捕猎西伯利亚虎等野生动物,运回祖国牟利。

有许多俄属远东的俄国人为求生计,受雇于中国籍雇主,将各种MIC制的3C与民生物资走私入境。物美价廉的MIC产品,较之粗制滥造价钱昂贵的俄制品,更普受欢迎。

与俄属远东在海域上相近的日本,一度以新潟作为输出港,大量销售丰田、日产、铃木等日制二手车,从沿海州进而通过黑龙江流域,贩售入欧俄市场。近年在普亭禁止输入日系二手车的命令下,曾引发俄籍代理商的抗争,受到强力镇压后,日系车辆的买卖就此荣景不再。

《黑龙江》一书中所提到的每个城市,各自立足于过往的历史遗产所留下的脚本,持续上演著纠葛于中、俄、日、蒙间复杂关系的大河剧,而且永远没有全剧终的一天。

一百多年来,尽管移动效率与旅行舒适度经历了巨大的革命,无论是1809年的间宫林藏;1878年的榎本武扬;1892年的福岛安正,以及时至今日,这本书的作者Dominic Ziegler在21世纪初的黑龙江之旅,在这条流域上旅行,好像也没比以前更容易。

政治上的国界,使作者全程沿著河道探险的计划窒碍难行。鄂嫩河流域需要以船代步的路段,有河流冰封前必须完成的限制,而大部分的城市探访,仍得仰赖西伯利亚铁道。

榎本武扬在卸任驻俄全权公使之后,特地取道陆路交通很烂的西伯利亚,乘换当时阿穆尔会社的汽船,顺黑龙江流而下,辗转返回北海道,他的《シベリア日记》就是此时的著作。

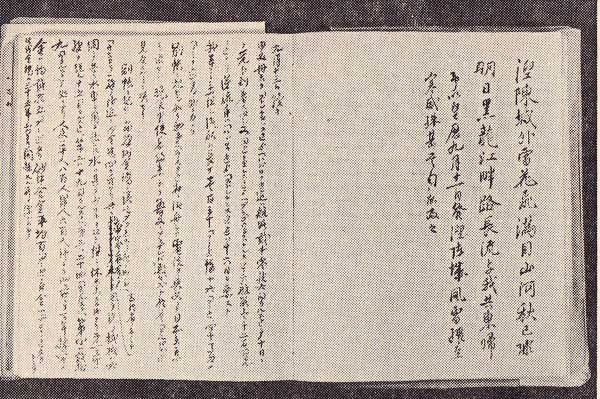

榎本在行将离开尼布楚,搭上汽船沿江而下的前夕,带著归心似箭感怀,留下一首汉诗:

涅陈城外雪花飞,满目山河秋已非;明日黑龙江畔路,长流与我共东归。

1689年清俄订约的尼布楚(即诗里的「涅陈」),在一百年多后榎本的汉诗中,是摆脱马车劳顿,较为舒适的通往回家之路的起始点。我想应该是太热了,这首诗竟然使我对尼布楚的飘雪,浮现出不切实际的美景。

不过,《シベリア日记》直到1940年代才被整理出版。根据榎本后人的说法是,先祖回国大概公务繁忙,忘了有这本日记,甚至过世很久之后,遗族也没发现有这件东西。

Dominic Ziegler这本书,并未提及确切的旅行年代与时间,不过从作者在2004年至2009年任职《经济学人》东京分社的经历,与书中提到「返回日本过冬」、「打算从库页岛南下,然后乘轮过海,回到我在日本的家」的轨迹来看,应该是在这数年之间,分次完成长达四千英哩的旅行经验。直到2015年成书出版前,无疑又经过一段沉淀整理,剪裁与增订的写作过程。