袁枚的孙子袁祖志,与他的海外行旅及遗产

1883年春末,清廷办理洋务运动,所设立的官督商办机构「轮船招商局」,总办唐廷枢奉通商大臣李鸿章之命,组成海外考察团募集成员,展开欧美的业务考察之旅。考察团成员中,有一人成为备受关注的亮点,他就是当时上海有名的「洋场才子」袁祖志。

清代诗人袁枚所写的〈祭妹文〉,祭文中所述与其妹袁机的兄妹情深,或许仍是许多人过往读教科书共同的记忆。就算没接触过袁枚的其他著作,与他懂吃懂玩的日常,至少都读过他写的〈祭妹文〉。不过,他的孙子袁祖志,一字翔甫,号仓山旧主(以下简称小袁),在现今知名的程度,恐怕只局限在学术象牙塔内,鲜为普罗大众所知。

作为袁枚之孙,小袁的家学渊源,应该无须多言。他自小生活在祖父购置的园林,也就是江宁小仓山下的随园。1850年代,因太平军战乱,百年随园付之兵燹,小袁挥别了故居,举家从南京迁往上海,开始了他的新生活。

作为鸦片战后开港场的上海,立基于江海水陆交会的优势,与各国商船公司纷纷在此地开设往返欧美或日本的国际航路,逐渐成为各国政商势力竞逐,与贸易兴盛的国际口岸。除了旅居于此的国外侨民,许多外国人入华旅行,多选择以上海为第一站。

迁居落难于此华洋杂处国际港市的小袁,想要东山再起,并不是件容易的事。要是逢人自介:「在下袁祖志,字翔甫」,人家可能会一脸黑人问号:「欸,你谁?」。

想刷存在感,利用阿公留下的高知名度与文化资本,或许是个有效的办法。「仓山旧主」成为日后小袁著书行文,最常使用的名号。以「小仓山原本的主人」来自介,大家自然会联想到自号「仓山居士」、「随园主人」的袁枚,以及他的《小仓山房诗文集》,如此不难让人连结起,小袁是随园后人的身分,及其与先祖的继承关系。

利用先祖的知名度作为光环,小袁逐渐在上海的旧文人圈,打响「文坛领袖」的知名度,开始安身立命。1876年,受到上海道台的邀请,小袁进军了当时的新媒体——报纸,他成为洋务运动喉舌的官办报纸《新报》的主笔,这一做就是六年。

《新报》主笔的生涯,赋予了袁祖志办理洋务事业的相关背景,加上此前此前旧文人圈的耕耘,小袁在文化界与新媒体,就是个跨界的代表,奠定了自己「文坛领袖」与「洋场才子」的声望。

其实呢,出国或出洋这件事,对小袁来说,原本是看得到但吃不到。

洋务运动兴办以来,清廷派员赴外,以临时,或常驻外国的使馆人员为主,他们除了肩负外交折冲的工作,四处游历考察各国政情风俗、机器军火,也是任务之一。而总理衙门则要求驻外使臣,缴交海外见闻纪录,做为与各国通商交往,与推动洋务的重要情报。

这些原本只有上呈御览,与北京中央决策圈,和使臣的家人、朋友圈能才能看到的海外旅记文本,后来逐渐被当时上海的新媒体登载,因而拥有更广泛的读者。作为报纸主笔的小袁,不难从报刊阅读到这些出使游记/日记,对泰西世界产生憧憬与遥想。

此外,小袁有个叫做钱德培的友人,在1878年曾作为清国驻德公使的随员,在欧洲工作数年,让小袁实在是羡慕得不得了。但是,小袁既无官职,又是担任报社主笔的工作,并不是当时能够被赋予出洋任务的身分。

小袁做了六年的《新报》主笔,在上海道台换人做,不再给报纸营运下去的经费之后,他失业了。附带一提,这位新任的上海道台,就是继刘铭传之后接任台湾巡抚的邵友濂。

就在这个生涯空窗期的时间点,帮李鸿章搞轮船招商业务,担任招商局总办的唐廷枢,邀请他作为考察团成员,他对小袁说:

欸!小袁,李相让我出洋考察招商局业务,反正你现在失业也没事做,这个世界很大,要不要出去看一看阿?我找了一个美国人当外语翻译,你来帮我做中文的文书润笔好了?怎样?你考虑一下。

刚好没工作,不用上班,又有人邀请,出洋的机会就这么刚好的降临在小袁身上,那就........出国看看风景吧!

小袁在上海,顶著「文坛领袖」与「洋场才子」的盛名,加上先前任职《新报》的洋务背景,能为考察团获取不少媒体的能见度借以壮行,这或许是唐廷枢邀请他的考量。

喜不自胜的小袁,写下一首名为〈癸未暮春唐景星观詧招作泰西之游倚装赋此〉的诗作,来抒发过往苦无机会出洋的不得志,如今前景似乎看见最后一哩路的情绪:

掉头不顾九万里,男儿壮志当如此;矧(ㄕㄣˇ)我苍茫独立身,牵裾挽袂无妻子。斯时不游更何期,招邀情重尤难已;一诺能轻海外行,几人莫喻此中旨。蠖伏春申三时年,世事过眼如云烟;楼台一角凄迟惯,杨柳树株情绪牵。撑胸块垒多难忍,日把酒杯浇不尽;前途剧喜海天宽,吐向沧溟镇蛟蜃。心无渣滓气益豪,高吟不觉青天高;更掬洪波洗双眼,明察所历穷秋毫。不愿空赋壮游什,不侈旷观万顷涛;但期归作异域志,纵谭任我倾相醪(ㄌㄠˊ)。

这一年,袁祖志57岁,是个感情状态单身、未婚、无子的黄金单身汉,以这样的年纪,叫他老袁也没甚么不可以。

1883年春末,考察团一行人从上海出发,展开为期将近九个月的旅程。

小袁利用继承自阿公袁枚,留下的家学渊源与文化资产,与担任官方宣传洋务的新媒体,也就是上海《新报》的主笔,为自己奠定了「文坛领袖」与「洋场才子」的声誉。他受到招商局总办唐廷枢之邀而出线,成为海外考察团的成员,与上述渊源不无关联。

话说,小袁即将赴海外游历的消息,不日即在上海报界与旧文人界迅速传开。他前脚才离开上海三天,上海的大手媒体《申报》,就开始出现读者投书,撰诗为他送行,接著陆续都有为小袁送别的诗作,刊登在报章上,蔚为美谈。这些诗作中,或将小袁的出洋,视之有如张骞出使绝域之壮;或期许他为朝廷效力,招抚外邦,功成归国;或有引颈企盼他,将海外奇闻笔之于书。

1883年,西历四月中,旧历的烟花三月中,不下扬州,而载著考察团远扬海外的船只,也不是甚么远影孤帆,而是移动速度更高效的法国籍轮船加禄根号。

不过,小袁出洋,在上海知识界引起的回响,还不是只有报纸上登载的送别诗而已。

19世纪的晚清知识人,要是有机会出洋,旅行的路线不外乎两条:从上海出发,往北走,船经日本、北美(陆路靠铁道),换船横跨大西洋,到英国与欧陆;或是往南走,经由香港、印度洋、红海、苏伊士运河、地中海,辗转至法、英。

对晚清少数有出洋经验的知识人来说,上述的路线不是甚么新鲜事,况且在西伯利亚铁道部分通车之前,这两条海路原本就是往来欧美与亚洲的航线。考察团在行前参上海坊间已有印行的清人海外旅记之后,选择了后者作为往返的旅路。

于是,考察团一行人,沿途辗转停靠香港、西贡、新加坡、可伦坡、亚丁、苏伊士、赛德港、拿坡里、罗马,因为搭乘的是法国籍轮船,终点则在南法的马赛上陆。这与1870年代末,出任驻英法公使的曾纪泽(曾国藩之子)在赴欧时的中停港口,与船籍选择,大多是一致的。

除了海程沿途停靠的港口,考察团在欧陆的行程,遍行了巴黎、伦敦、柏林、海牙、马德里。小袁在此间饱览异国美景、政教文明、奇风异俗、英法帝国的殖民概况,也体验铁道、马车等风驰电掣的交通移动,由于是肩负考察任务的旅行,各国制度、工艺,制造厂、机电局处等,也是参访的重点。

旅程接近尾声,考察团则去了一趟南美,到过当时少有清人去过的巴西首都,略为了解独立之后的巴西帝国,在治理上的延续与变革。

头一遭出洋的小袁,自然不会放过利用这趟海外之旅,为自己蹭起更高的热度。每每途中见闻,多有赋诗(ㄉㄚˇㄎㄚˇ),作品通过船旅或当地的邮便,寄回上海给报纸刊登,类似现今旅游达人们,在部落格发布的「速报」一般。

例如凯旋门、博物馆等景点的诗作,成为他刊登在申报上的〈巴黎四咏〉,与驻英法公使曾纪泽,及友人钱德培在巴黎见面,留下了标注(Tag)对方的唱和之作。在巴黎度过七夕,写下〈七夕有感〉的异国感怀;眼见法国女性不避嫌的与男性同席用餐,也将文化冲击笔之于诗。这些赠答与海外游历见闻,呈现异国情调、猎奇意象的诗作,每每见诸《申报》。

小袁的海外见闻诗在报端频频曝光,不消说有其过去作为媒体人的社交网络的关系。而他的作品,既能满足没有机会出洋的知识人,对西洋现代性与奇风异俗的憧憬与想像,媒体也乐于利用其著作,刺激知识人的阅报率与销售量。对当时上海的新媒体来说,「仓山旧主」就是个自带流量的人物。

1884年初,小袁才刚回上海没多久,与考察团长唐廷枢同样都是买办出身,创立当时上海第一家民营印刷厂「同文书局」的徐润,就找上了他:

欸!小袁,你想出书吗?

欸!小袁,你想出书吗?

欸!小袁,你想出书吗?

没多久,小袁集结了欧美的见闻、游记、行旅经验,与那些旅次途中寄回刊登的诗作与赠答,出版了《谈瀛录》一书。由于其在上海新旧知识界的高知名度,这部承载洋场才子书写异国风光的著作,立刻获得畅销的佳绩,并有各种版本陆续刊印,书商想搭上这本著作的畅销,跟风赚一笔的举动不言可喻。

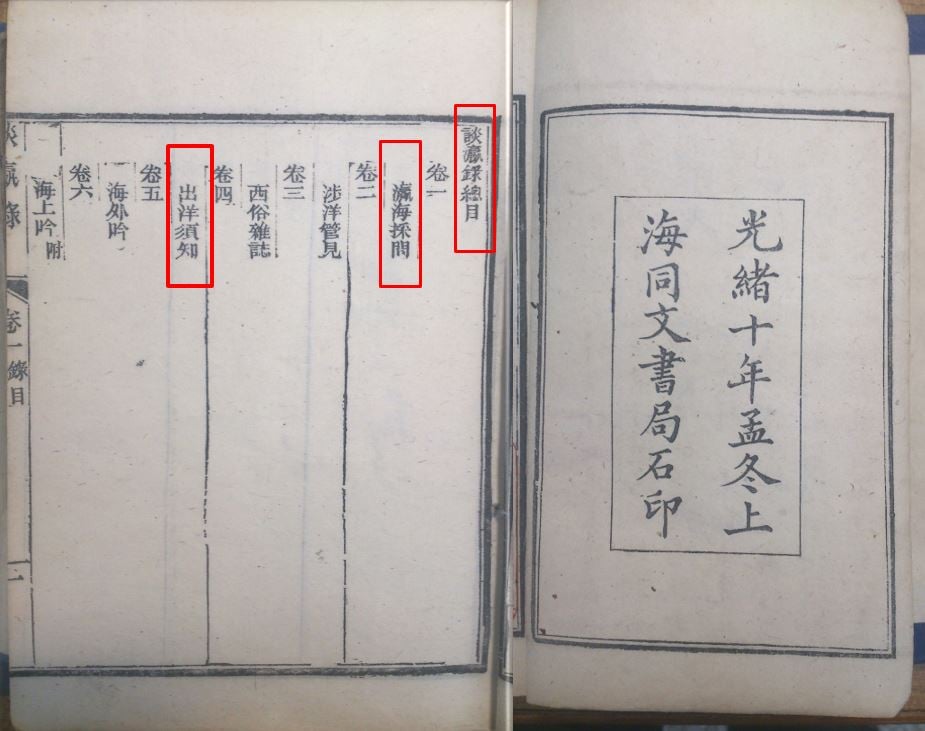

西历1884年冬,清国的光绪10年孟冬,小袁的新书《谈瀛录》,由上海首家民营印刷公司「同文书局」刊印,收录了「瀛海采问」、「涉洋管见」、「西俗杂志」、「出洋须知」、「海上吟」与「海外吟」共计六个卷帙,华丽丽的出版了。

凭借著小袁在上海新媒体与旧文人圈的高人气,《谈瀛录》成为沪上新旧知识界争相购读的畅销书,由同文书局推出的版本,华丽丽的迅速销售一空,就算有钱,还不见得能买到呢!

供不应求,就会有人想印来卖给你。于是,《谈瀛录》先后被各家书商,在初版的内容基础上,收录了小袁的新诗作,系为旧版所无的内容与卷帙,刊印了各种版本,流布于市面上。

《谈瀛录》的书写与编纂,可以将之视为小袁个人,甚至也代表了招商局考察团的海外见闻与经验,通过小袁跨足新旧知识界的身分,与两边通吃的书写策略,为沪上的读者,提供了一幅无法亲履西洋,却又能够通过其旅行书写,来想像西洋文明与现代性的图景。不过,这只是其中的一个面向而已。

1860年代以降,官派游历,与驻外使馆设置的常态化,为具有官员身分为主的清国知识人,提供了一扇有机会出洋开眼看世界的窄门。有多窄?总之很窄。

但是,他们被派遣驻外办理外交,兼游历各国的旅途中,往往面对各种行旅劳顿之苦,与食衣住行不便的问题上,需凭借出使群体间的旅记文本中,零星记载的资讯,与口耳相传的经验,才能略得缓解之道。也就是说,所谓海外旅行的「指南书」或「案内书」,不好意思,当时还没有这种东西。

直到1880年代,晚清在经历将近20年海外旅行史积累之后,海外旅行指引资讯的集结与整合,才隐然有了初步的形貌。作为《谈瀛录》第四卷的「出洋须知」,不但是「旅记」,也具有「旅行案内」的性质,但这比起福泽谕吉在1867年就已出版的《西洋旅案内》,还晚了十多年之久。

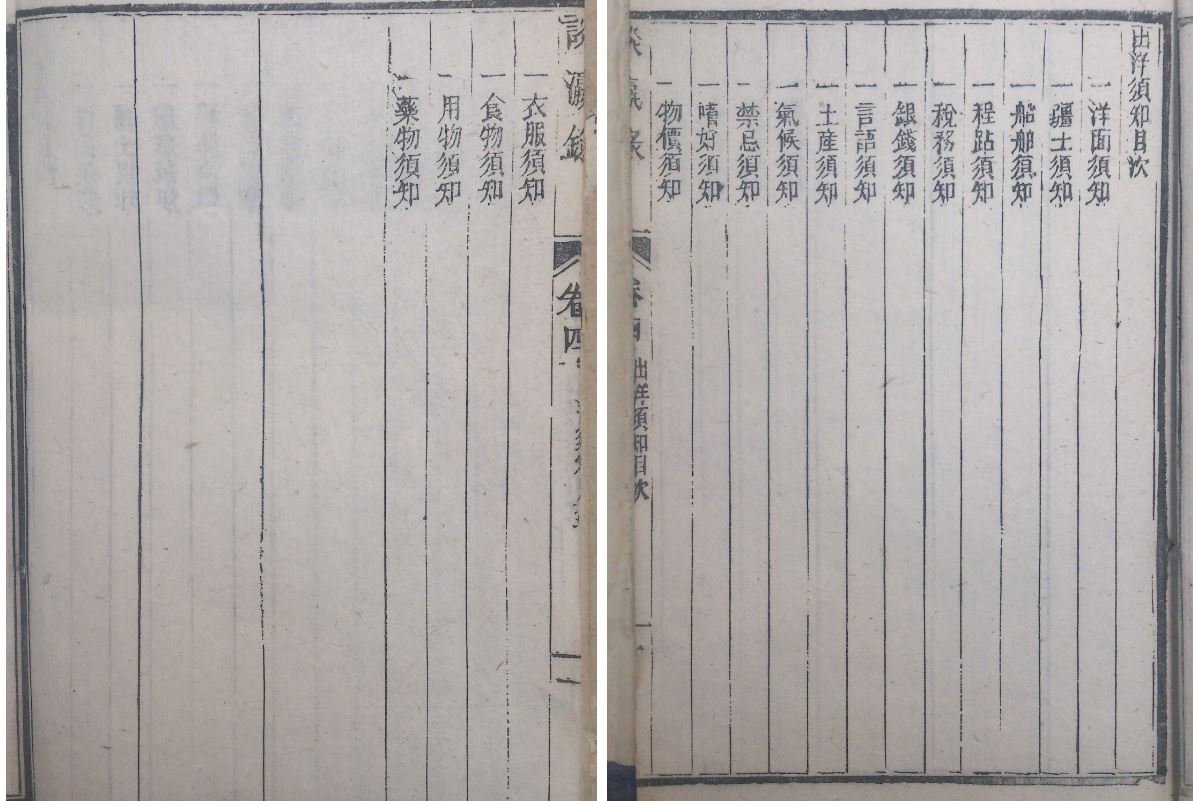

小袁此卷中,归纳整理了16类有关海外旅行所需要的基本知识,包括五大洲海陆分布;船舶的预定与中途的停靠港口的情况;航行期间因应气候的变化与风浪不适的对策;食衣住等行李的携带,以及各地关税、货币、物价、土产与语言问题等。

小袁找了一位叫做陈衍昌的友人,为他的「出洋须知」所撰写序言中,做了如下的说明:

凡疆界风土,事物情伪利弊,各辑成书,复举行程之远近,习尚之异同,动用之便与不便,服食之宜与不宜,逐一详志。另制一编为指示,见闻既确纤细不遗,庶几后来之人,知所适从,不致茫昧。噫,修和始事行远,要言不外乎此,而第以余绪,出之亦明,明导吾先路也夫。

就算很少读文言文,其实也可以从上面的描述了解到,「出洋须知」被写序者赋予了提供海外旅行「指引」、「常识」或「案内」的角色。当然,这样的文本设定,是否被当时的读者所广泛接受,又是另一回事。

1880年代,对于多数憧憬世界很大,想出去看看,但根本不可能有机会被政府派遣的沪上知识人来说,将「出洋须知」视为旅记的一部分来阅读,凭添一点域外世界的想像,还算能勉强凑合,但是,将之作为实用性质的旅行案内,则还有一段很遥远的距离。

从小袁所撰写的「出洋须知」,来做个古今连线的对比,不乏能见到浓厚的既视感。

例如「洋面须知」,就是教你怎么在长途的船旅中,解决风浪与晕船的困扰;「船舶须知」则是教你怎么买船票、选船舱;「程站须知」提供了欧亚间中停港口,各行航段的里程与码头概况。

虽然说搭船已非当下出国旅行的主流移动工具,但若是将轮船代换成飞机,搭配上「买机票」、「选机位」、「转机」、「晕机」等情境,似乎也没有太违和。

其次,「税务须知」说明了各国海关的申报规则,例如茶叶、烟酒的扣打是多少?而「银钱须知」就是教你怎么换汇;「用物须知」则就是教你怎么打包行李;「禁忌须知」则是教你怎么入境随俗。

而从「出洋须知」这样的文本中,也约略可以知道,19世纪中叶以降,有机会从事长途海外旅行的晚清知识人,会在旅途中遇到多少不适与崩溃,还有文化冲击。

像是因应航路移动过程中,气候的晴雨寒热,厚薄衣物的携带,与消暑用具的购置,避免受冻或中暑,是重中之重;或是旅途中水土不服,如何携带常备药物;又或是在国外因为饮食的迥异,遇到通便困难,大不出来,该如何解决?

此外,如果想买各国土产,回来餽赠亲友,或是要带舶来品回国转卖,有无获利空间,都能在「出洋须知」里,找到参考的线索。

「出洋须知」的撰写,并非出自小袁突如其来的灵光乍现,也不是偶然随行出洋游历的机缘及经验,所油然而生的发想,而是晚清的海外游历派遣风气,逐渐成为一股潜在的趋势,触发其站在过往前人的旅行经验所面对的各种痛苦、不便,并结合自己随团出洋的见闻,所产生的海外旅行案内。

走的人多了,也便成了路。只是,在小袁撰写旅行案内的年代,走的人似乎还不够多。

小袁在《谈瀛录》中,将过往零散的海外旅行「眉角」,予以整理成卷,留下了「出洋须知」这样的旅行案内遗产,此乃晚清海外旅行风气逐渐发展的过程中,所开始萌发的「便利行旅」意识。

1880年代,清廷尚未扩大开放官派海外游历的层级(要等到庚子后新政),现代的观光旅游业也尚未出现,「出洋须知」所欲呈现的「便利行旅」意识,并未普遍在读者间的受到重视,它难以成为旅人远适异国之际,人手一本的「案内书」。

作为《谈瀛录》其中一个卷帙的「出洋须知」,则更多的被当时沪上新知识与旧文界的读者们,视为以传统游记笔法,所写作的海外冶游实录的一部分。